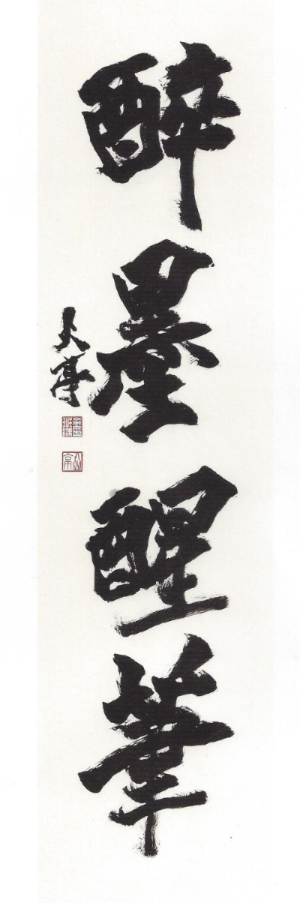

醉墨醒筆 (취묵성필), 취한 먹물과 깨어 있는 붓

- 醉 (취): 취할 취 (술 등에 취하다, 깊이 빠지다, 심취하다)

- 墨 (묵): 먹 묵 (서예용 먹)

- 醒 (성): 깰 성 (취한 상태에서 깨어나다, 정신을 차리다)

- 筆 (필): 붓 필 (글씨 쓰는 붓)

취묵성필(醉墨醒筆)은 서예 창작 과정에서의 두 가지 정신 상태와 그 전환을 아름답게 표현한 말이다. 이를 직역하면 "먹에 취했다가 붓을 잡고 깨어난다" 또는 "취한 먹과 깨어 있는 붓" 정도로 해석할 수 있다.

창작의 이상적 과정, 취묵(醉墨)에서 성필(醒筆)로의 전환

취묵성필이 의미하는 이상적인 창작 과정은 두 단계로 구체화된다. 첫째, 취묵(醉墨)은 깊은 사색과 감성적 몰입을 통해 예술적 영감을 최고조로 끌어올리는 단계이다. 이 과정에서 작가는 작품에 담고자 하는 정신과 기운을 내면에 축적한다. 둘째, 성필(醒筆)은 붓을 잡는 순간, 이전의 감성적 몰입에서 벗어나 맑고 예리한 정신으로 깨어나, 응축된 에너지와 혼(魂)을 작품에 완벽하게 구현해내는 단계이다. 이러한 전환은 마치 고도의 흥취 속에서도 결정적인 순간에는 냉철한 판단력을 발휘하는 모습에 비견될 수 있다.

서예의 정수, 혼과 기를 담는 운필법 (이정 이동천 선생의 가르침)

서예는 필법도 중요하지만, 글씨에 감정과 혼이 들어가야 한다. 있는 힘을 다해서 붓대를 꽉 잡고, 무거운 쇠구슬이 농구공처럼 튀어 오르듯 힘있게 탄력적으로 써야 한다. 역입과 수축 등을 하면서 붓털이 풀어졌다 모여지며 붓의 모든 면을 다 쓴다. 나아가 바위를 뚫는 에너지(氣)를 모아 붓이 종이를 스쳐 지날 때마다 소리가 나야 한다. 아무리 작은 한 점을 찍을 때도 마찬가지다. 일필휘지로 써 내려가되 획은 이어져서 분리되지 않아야 하며 마지막 획은 힘이 응축되어 물이 고이는 느낌이어야 한다.

연묵(硯墨)의 시간, 묵향에 취해 작품을 명상하다

작품 창작에 임하는 과정에서, 작가는 먼저 먹을 최소 3,000번 이상, 느리지만 쉼 없이 정성껏 갈아 먹 본연의 깊고 맑은 색, 즉 현묘한 빛깔을 얻는다. 이 고요한 연묵(硯墨)의 시간 동안, 은은하게 퍼져 나오는 묵향(墨香)에 심취(醉)하며 다가올 작품의 글씨와 그 안에 담길 정신세계를 깊이 명상한다.

집필(執筆)의 순간, 깨어난 혼(魂)으로 필획에 생명을 불어넣다

깊은 명상 후에, 붓(筆)을 잡는 순간, 명상의 침잠에서 깨어나(醒) 고도로 집중된 의식 속에서 응축된 기(氣)와 혼(魂)을 각 필획에 온전히 불어넣는다. 마치, 천리마가 거센 물살을 가르며 질주하듯, 그 웅장하고 역동적인 기세로 운용되는 붓은 마침내 바위를 뚫는 듯한 강력한 정신적 에너지를 발산하며 작품을 완성한다.

창작과 기업가 정신, 흐르는 물처럼 끊임없이 정진하다

창작의 자세는, 작지만 위대한 기업들이 마치 흐르는 물처럼 끊임없이 혁신하고 정진하는(川流不息) 모습과 그 맥을 같이 한다. 그들은, 고인 물은 반드시 부패하고 만다는(積水易腐) 만고불변의 이치를 깊이 체득하고 있기 때문이다. 따라서, 예기치 않은 위기와 새로운 기회의 도래에 항상 능동적으로 대처하며, 늘 준비된 자세로 깨어 있는 강인한 생명력을 유지한다.

二井 李東泉(이정 이동천) 선생

二井 李東泉 선생 문하에서 마명사비(馬鳴寺碑, 523년), 석문명(石門銘, 509년), 수우산(水牛山) 문수반야경비(文殊般若經碑, 550~577년경) 등 북위(北魏) 해서를 바탕으로 예서는 광개토대왕비(414년), 태산경석욕금강경(泰山經石峪金剛經, 550~559년경), 하승비(夏承碑, 170년), 사신비(史晨碑, 169년), 화악송(華嶽頌, 567년) 등을 배우고 행서와 초서는 왕희지 글씨, 전서는 석고문(石鼓文, B.C.475~B.C.221) 등을 익혔다.

국내 유일한 미술품 전문 감정학자

중국 최고의 서화감정가인 고 양인개(楊仁愷양런카이, 요령성박물관) 관장의 수제자로, 북경 중앙미술학원에서 감정학으로 박사학위를 받은 뒤 외국인으로는 최초로 요령성박물관 연구원으로 근무했으며, 서화감정학 연구와 지도를 통해 중국 내에서도 몇 손가락 안에 드는 실력가로 손꼽힐 만큼 그 권위와 실력을 인정받고 있다.

중국 심양이공대 교수를 거쳐 2001년 국내 처음으로 명지대 대학원에 예술품감정학과를 개설, 주임교수를 역임했으며, 같은 해 예술의 전당에서 진작과 위작을 대비한 ‘명작과 가짜명작’전을 기획, 전시하여 큰 반향을 일으키기도 했다.

바로가기 >>>>>이동천의 신서예 - YouTube

'기업 및 경영 (Business & Management) > 서예에 담긴 기업가 정신' 카테고리의 다른 글

| [성공 명언] 작시야간 장필야거(作始也簡 將必也鉅), 미약한 시작을 창대하게 만드는 5가지 비결 (4) | 2025.05.10 |

|---|---|

| [성공 명언] 대지원망(大志遠望), 뱅커 서예가가 본 CEO 집무실의 비밀 (1) | 2025.05.09 |

| [성공 명언] 지피지기 백전불태(知彼知己 百戰不殆), 보이지 않는 데이터 전쟁의 승자가 되는 법 (1) | 2025.05.08 |

| [성공 명언] 유지경성(有志竟成), 꿈을 현실로 만드는 강력한 마법 (0) | 2025.05.06 |

| [작품 갤러리] 붓끝에 담긴 30년 뱅커의 철학, 화정 김민수 서예의 세계 (0) | 2025.05.06 |